|

Vedere e rappresentare la natura: l'evoluzione in immagine Forme artistiche della natura Design e architetture organiche: Haeckel e l'Art Nouveau Riferimenti bibliografici |

|

Vedere e rappresentare la natura: l'evoluzione in immagine Forme artistiche della natura Design e architetture organiche: Haeckel e l'Art Nouveau Riferimenti bibliografici |

|

||||||||||||

|

"La cosa più elevata sarebbe: comprendere che tutto ciò che è fattuale è già teoria. L'azzurro del cielo ci rivela la legge fondamentale della cromatica. Non si cerchi nulla dietro i fenomeni: essi stessi sono già la teoria" J.W.Goethe, Massima 488 "Quali radici si afferrano, quali rami crescono su queste rovine di pietra? Figlio dell'uomo tu non lo puoi dire, né immaginare perché conosci soltanto un cumulo di frante immagini, là dove batte il sole" T.S.Eliot, La terra desolata, 1. La sepoltura dei morti "Mentre l'aspetto introdurrebbe i valori decisivi delle cose..." G. Bataille, Il linguaggio dei fiori |

||||||||||||

|

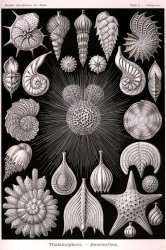

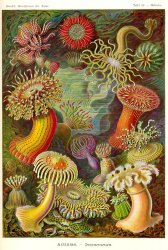

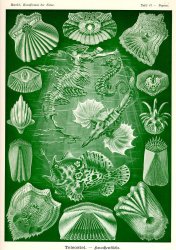

Le tavole naturalistiche delle Kunstformen der Natur di Ernst Haeckel rappresentano i due significati di una estetica della natura, così come si sviluppò in ambito tedesco verso la seconda metà dell'800: estetica come scienza del bello, intenta a comprendere la natura in rapporto all'arte, come manifestazione artistica originaria, ed estetica come teoria della percezione sensibile, legata all'uso di immagini adatte a trasmettere visivamente la conoscenza della realtà naturale. Percepire i fenomeni esteticamente, attraverso delle sintesi figurate, significa quindi anche conoscerli, presentando una natura ornamentale e oggettivamente bella, articolata in una "strana estetica biologica" dove i protagonisti sono i microscopici scheletri silicei dei radiolari e delle diatomee, gli ombrelli delle meduse, i tentacoli delle attinie e le conchiglie dei molluschi. Per questo le forme viventi, stilizzate e disposte da Haeckel simmetricamente, costituiscono degli strumenti per esercitare un'anatomia comparata, come i talamofori della tavola 2:

Estetico e morfologico infatti è il modo haeckeliano di percepire la variazione e la costanza della natura, il fluire e l'evolversi delle forme attraverso ciò che appare ai sensi, soprattutto attraverso la visione, poiché vedere la natura è già conoscerla (O. Breidbach, 1998). Il disegno, usato dal biologo tedesco in quasi tutte le sue opere zoologiche, illustra il processo formativo, l'azione delle forze di quella natura naturans di cui parla Goethe, per comprenderla nella sua totalità, ripetendo e ricreando una seconda volta la composizione fra le parti organiche, i loro rapporti reciproci e i loro nessi con l'ambiente. Il risultato è una collezione di immagini sintetiche su cui soffermarsi, sedimenti e memorie del flusso della vita, istanti fissati per essere compresi da un occhio meditativo.

Queste illustrazioni raffigurano quindi la legge che regola i fenomeni - l'evoluzione - il fatto cioè che gli organismi si formano e si trasformano nel tempo secondo rapporti genetici di discendenza a partire da un tipo originario comune. Lo scienziato tedesco vorrebbe presentare, anche attraverso alberi genealogici, come la natura varia i suoi modelli, per "osservare la regola in ciò che è differente" (1) e per ritrovare l'unità dei viventi nella molteplicità e pluralità delle loro manifestazioni, ricostruendone visivamente il cammino percorso. L'evoluzionismo, come spiegazione meccanica dei fenomeni, si esplicita per Haeckel nel credere "che tutti i differenti organismi (cioè tutte le specie di animali o di piante che hanno vissuto sulla terra o che ci vivono ancora) discendono da una sola o da poche forme stipiti semplicissime, e che essi siansi sviluppati naturalmente da queste per via di graduate e lente modificazioni" (2) . Le relazioni di discendenza fra i viventi, secondo l'adattamento all'ambiente e l'ereditarietà, sono così evidenziate dalla disposizione degli esemplari sul foglio, senza rendere visibile l'ambiente in cui questi hanno vissuto e si sono adattati, bensì simboleggiando i due principi dell'evoluzione nei loro effetti compiuti, nelle diverse forme organiche che hanno prodotto a partire da un tipo comune. La dialettica evolutiva di ereditarietà e adattamento, "in verità le due funzioni fisiologiche formatrici degli organismi" (3) , a discapito della selezione naturale, emergerebbe quindi dal ritmo che lo scienziato ricrea nelle sue tavole, associando e raggruppando più animali simili eppur diversi tra loro. A chi osserva la natura, la ricca di forme, si offrono giardini variopinti, i giardini dell'evoluzione, con i loro enigmi che rimandano ad alcuni versi della poesia Metamorfosi delle piante (1798) di Goethe:

Per conoscere l'attività della natura, il suo flusso vitale insieme ai suoi prodotti, bisogna isolare e paragonare le forme tra loro, e presentarle insieme allo sguardo perché la visione permette di ricomporre il frammentario, comprendendo l'unità intuitiva di ciò che si è diversificato e disperso nello spazio e nel tempo. Per questo "è necessario applicarsi per anni ad esercitare lo sguardo", dice Goethe.

Se si segue l'organizzazione spaziale che Haeckel ha dato alle sue litografie ci si accorge che sono strumenti per esercitare una morfologia comparata, un modo per raggruppare sulla stessa superficie alcune delle possibili manifestazioni che la forma "corna" può assumere nelle antilopi, le "squame" negli ostracioni, i "tentacoli" nelle attinie, la "pennatura" nelle alghe rosse, o il "piumaggio" nei colibrì. Così il pesce della tavola 42, astratto dal suo ecosistema, diventa le sue squame, disegnate e disposte sul foglio per richiamare una somiglianza di famiglia, non solo morfologica ma anche genetica, tra i vari esemplari, variazioni e sfumature di un unico motivo geometrico.

Alcuni particolari caratteristici sostituiscono quindi l'intero organismo, come le corna delle antilopi nella tavola 100, tracce utili per ricostruire visivamente la genealogia delle specie raffigurate, partendo dalla figura centrale per allargarsi simmetricamente ai margini, secondo rapporti di adattamento ed ereditarietà. Analogie formative tra i differenti colibrì della tavola 99 emergono invece grazie all'uso dei colori e a un asse visivo verticale, perché l'occhio compara conciliando analisi e sintesi, attraverso lo studio della singola forma in rapporto alle altre a lei simili, per visualizzare un tipo, un piano costruttivo, un'unità che si trasforma infinitamente, rimanendo costante.

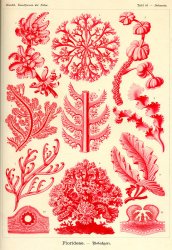

Queste tavole tentano sia di rappresentare in modo oggettivo la natura e le sue leggi, sia di stimolare l'attività dell'osservatore che percepisce una grande quantità di forme diverse e molteplici da interpretare e ricondurre a costanti morfologiche feconde. Haeckel, come scienziato sostenitore dell'evoluzionismo, racchiude in un'immagine l'operare della natura nel tempo, presentando insieme una famiglia, un gruppo di viventi, per poterli esaminare "con un solo sguardo", "con un colpo d'occhio", come dicono Buffon e Savérien (4). E così le alghe rosse della tavola 65 inducono a seguire i cambiamenti del ramo al centro nelle figure a fianco, attraverso un'accentuazione della pennatura, in maniera più leggera e fitta nell'esemplare a sinistra e in maniera più elegante e compressa nell'esemplare a destra.

Senza parole vediamo illustrato il continuo mutare delle forme e il loro permanere, in una serie di quadri artificiali, prospetti, sinossi e vedute generali del sistema del mondo, del suo ordine e dei nessi tra le cose. Queste immagini infatti sono figure oggettive in grado, nelle intenzioni del loro autore, di riflettere la reale dinamica evolutiva, dimostrazioni evidenti di come agisce la natura, perché mostrare e disegnare l'evoluzione diventa anche documentarne l'attività.

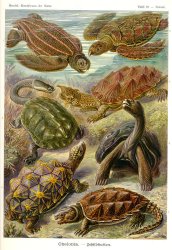

Il filo rosso che collega queste figure è proprio quello di rendere visibili le modificazioni che le strutture caratteristiche di determinati animali o vegetali manifestano in relazione a diversi ambienti, insieme però alla continuità della forma stipite a loro comune: a chi guarda queste immagini quindi è lasciata la possibilità di esercitare un'anatomia comparata, per trovare le analogie e le differenze tra manifestazioni diverse di uno stesso tipo. Anche le tartarughe della tavola 89, forniscono un esempio del modo di procedere di Haeckel, che raggruppa su uno sfondo fittizio più esemplari studiati in differenti luoghi nel corso dei suoi numerosi viaggi, evidenziando soprattutto le geometrie e i vari colori delle corazze, il collo più o meno lungo.

Lo scienziato non rappresenta dunque ogni singolo animale nel suo ambiente in modo naturalistico, ma esprime astratte relazioni di discendenza raffigurando in modo comparato le linee essenziali di alcune famiglie di organismi. Alle domande "C'è una continuità, un'unità dietro alla varietà dei fenomeni? È possibile raffigurare la legge immanente all'esperienza e osservare come una forma muta in un'altra, trasformandosi incessantemente?" Haeckel risponde di sì, presentando una natura artificiale ed estetizzata, icona dell'attività naturale che lo scienziato di fine '800 crede di conoscere e di dominare.

Ogni tavola sta a sé e diventa una dimostrazione figurata della sua teoria dell'evoluzione, perché l'uomo, come dice Eliot, conosce attraverso broken images, frante immagini: l'evoluzione si vede, le verità della natura possono essere raffigurate e conosciute, vedere diventa un atto di conoscenza che sintetizza la variazione delle forme sulla base delle costanti leggi evolutive. Gli organismi come antilopi, attinie e pesci, ridotti a motivi caratteristici e disposti insieme, trasmettono quindi all'osservatore il senso della trasformazione nella natura, come se il vedere e il pensare fossero due momenti inseparabili della conoscenza che passa dalla vista, dall'intuizione e dalla percezione dei fenomeni. Nel caso di Haeckel vedere e pensare si tramutano in disegno, nella ricreazione di quel processo formativo inarrestabile e continuo che è l'evoluzione insieme ai suoi prodotti. L'aspetto, come dice Bataille, diventa segno dei movimenti decisivi della natura, le forme visibili si sostituiscono alle astrazioni della scienza e della filosofia, in modo che immagine e parola collaborino insieme per illustrare una possibilità di comprendere la metamorfosi incessante della natura, interrogandosi sul suo funzionamento. Pagina scritta e pagina disegnata si affiancano quindi nella ricerca per "render visibile ai sensi il fenomeno primo" (4) : quest'ultimo potrebbe essere la pianta originaria (Urpflanze) immaginata da Goethe, quale modello operante in modo produttivo nel divenire naturale, oppure la successione delle specie studiata da Haeckel. L'evoluzione diventa un'idea che si manifesta e si articola nei singoli individui producibili, una formula declinata nei casi individuali, in grado di generare infiniti organismi più o meno adatti alla sopravvivenza. La dialettica universale di ereditarietà e adattamento si mostra e si concretizza nei particolari, quale legge immanente ai fenomeni: ispirandosi a Goethe, si potrebbe dire che i fenomeni stessi sono già teoria, le forme animali osservate con attenzione forniscono esse stesse la loro spiegazione attraverso una conoscenza estetica, percepibile dai sensi, come quella esibita dalle tavole haeckeliane. Lo zoologo tedesco, infatti, crede ingenuamente di poter realizzare la "delicata empiria" di cui parla Goethe, attraverso immagini, scorci della natura, sguardi gettati sul processo generativo delle forme, sulla loro nascita, trasformazione e dissoluzione. Per Haeckel nel singolo organismo agisce sempre l'elemento tipico, il modello originario, primitivo anche dal punto di vista della discendenza, per cui nel particolare si cela l'universale, e nell'universale il particolare, come in una formula matematica sono contenuti e implicati tutti i casi possibili, mentre il caso specifico non è altro che una delle infinite applicazioni della formula. Vedere la natura con gli "occhi dello spirito" significa quindi cogliere l'idea nella sua forma sensibile, il singolo essere vivente non come mera realtà sensoriale, ma come espressione di un piano di struttura generale, governato dall'evoluzione, e allo stesso tempo come sua deviazione. Questa concezione si riflette ancora una volta nelle immagini, per esempio nella tavola 87, dove lo scienziato dispone al centro quattro esemplari interi di una stessa famiglia di pesci, circondati da numerose squame fra loro differenziate, illustrazioni di quanto può variare lo stesso rivestimento in diverse condizioni ambientali. I disegni quindi permettono a Haeckel di raccogliere fenomeni lontani tra loro nel tempo e nello spazio per indurre l'osservatore a vedere in modo sintetico come agisce la natura, ricostruendone l'evoluzione attraverso le molteplici articolazioni.

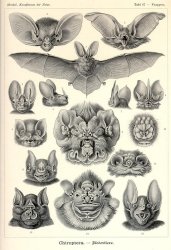

Le tavole delle Kunstformen der Natur, raffiguranti i molteplici prodotti dell'attività formatrice della natura confrontati tra loro, rappresentano il delicato equilibrio esistente tra la trasformazione incessante delle forme e la loro cristallizzazione e solidificazione in organismi che tendono invece a permanere e a resistere alla dissoluzione. La tensione tra il flusso che sempre scorre e le sue sedimentazioni particolari è evidenziata dai contorni delle singole figure, immobili e semplificate, con la pretesa però di ricreare il movimento, il cambiamento di una specie nel tempo. Queste litografie infatti rimandano sia al processo inarrestabile della natura, che per il biologo tedesco non è altro che evoluzione, sia al singolo prodotto, cristallo emerso dall'informe attività naturale. I pipistrelli della tavola 67, geometrizzati e ridotti alla curiosa ornamentazione dei loro musi, forniscono un caso di questo rapporto tra forma come fluido e trapasso (Bildung) e forma come concetto fisso e permanente (Gestalt) perché, rigidi e bloccati nella loro manifestazione individuale, si dispongono nello spazio della tavola per evidenziare la loro dinamica evolutiva, per ricordare che ogni cosa è frutto dell'equilibrio tra vis centrifuga e vis centripeta, tra tensione alla metamorfosi e tensione alla permanenza: Haeckel direbbe, tra adattamento all'ambiente ed ereditarietà dei caratteri.

L'incessante scorrere della vita, la forza centrifuga che Francesco Moiso definisce in modo suggestivo "cavalcata delle maschere o dei fantasmi", condurrebbe quindi al caos, all'informe come continua trasformazione senza riposo - maleficio della metamorfosi. Ma le cose esistono e le specie lottano per permanere e sopravvivere, si solidificano e una volta venute all'essere vogliono continuare a esistere grazie alla forza centripeta, al loro istinto di specificazione. Il singolo pipistrello fisso sulla tavola, rapportato agli altri esemplari, potrebbe quindi visualizzare quell'unità di idea e fenomeno di cui parla Goethe e che Haeckel interpreta come riduzione di tutta la molteplicità naturale a pochi archetipi primitivi infinitamente variati, alla base della filogenesi.

|

||||||||||||

|

|

|

|||||||

|

"La natura ha un istinto artistico - perciò sono chiacchere quando si pretende distinguere tra natura e arte"

Novalis, Frammenti di estetica "Nei punti dell'esistenza dove meno l'avremmo sospettato zampilla un geyser di nuovi mondi iconici" W. Benjamin, Novità sui fiori |

|||||||

|

Le Kunstformen der Natur non furono solo un'opera zoologica, in grado di rappresentare l'evoluzione e i suoi prodotti, ma anche un volume che presentava ai contemporanei le forme di una natura intrinsecamente artistica e ornamentale già a partire dalle strutture delle singole cellule, dei più semplici animali microscopici marini e degli organismi filogeneticamente inferiori come le meduse. La natura per Haeckel possiede infatti un innato senso artistico in grado di generare forme oggettivamente belle, al di là del giudizio di gusto del soggetto che le percepisce: in questo modo fin dai più infimi gradini della scala evolutiva si ritrovano opere d'arte, architetture organiche, caratterizzate da strutture simmetriche, alla base dell'estetica animale dello scienziato e della sua morfologia, perché "la natura è bella. Bella non solo in Raffaello e Michelangelo - bella fin agli oscuri abissi degli oceani, bella e sempre più bella quanto più profondamente il microscopio porta alla luce l'interna costruzione dei viventi" (1) . Proprio gli organismi meno evoluti catturano infatti, alla fine dell'800, l'attenzione di artisti e scienziati che vi vedono le forme originarie dell'arte, da comprendere nelle fasi della loro formazione, crescita e metamorfosi.

Queste tavole non solo forniscono a un osservatore un'immagine dell'evoluzione ma mostrano anche il continuo confondersi di arte e natura, attraverso le impercettibili sfumature della catena degli esseri, i cui strati inferiori appaiono simili all'inorganico e all'artificiale. Per Haeckel quindi le forme naturali non costituiscono più solo una ricca fonte d'ispirazione a cui poter attingere e da poter imitare, ma sono esse stesse produzioni artistiche, seppur senza intenzionalità, simboli dell'arcaica pulsione ritmica-ornamentale immanente a tutta la materia: per questo le spirali delle conchiglie, le simmetrie funzionali dei radiolari, delle spugne e dei coralli e gli ombrelli gelatinosi della meduse stimolano molteplici analogie di forma e funzione tra le architetture e gli oggetti costruiti dall'uomo e gli organismi stilizzati in queste immagini. La natura, infatti, percepita come forma originaria dell'arte, esprime se stessa in meravigliosi giardini che permettono di risvegliare associazioni impreviste e insospettate, suscitando nell'occhio un rinnovato senso per le forme, al di là della mimesis tra arte e natura. Molti degli esemplari raffigurati dallo zoologo tedesco ricordano prodotti delle arti applicate o anche architetture delle epoche e degli stili più diversi, come i radiolari della tavola 11, creazioni in filigrana che riportano alla mente le croci degli ordini cavallereschi, o come i radiolari della tavola 71, fini sculture di vetro organico; o ancora i peridinei della tavola 14 che richiamano l'araldica medioevale, gli elmi e le armature di un'epoca lontana, nascosta da molto tempo nel microscopico, come segreta forma originaria dell'arte. I sifonofori azzurri diventano decorazioni in vetro mentre la simmetria centrale delle diatomee assomiglia ai rosoni che ornano le cattedrali gotiche, trasfigurando il mondo naturale in una struttura ornamentale, opera di un abile architetto, perché ogni pezzo di materia per Haeckel è animato e istintivamente artistico. Ciò che emerge da queste immagini dunque è una collezione di forme artistiche della natura, organismi sospesi tra l'essere naturale e l'essere artificiale, visto che le loro strutture, allo stesso tempo funzionali e belle, sono comuni sia alla natura che all'arte, in un incantesimo delle forme. L'uomo diventa un bambino di fronte all'organizzazione silicea dei radiolari che da tempo immemorabile abitano i fondali marini e costruiscono i loro scheletri con costanza e simmetria, conducendo una vita fluttuante e indeterminata: questa è la "strana estetica" di Haeckel.

|

|||||||

|

|

|

||||||||||||||||||||

|

"Nell'esercizio dell'arte possiamo gareggiare con la natura solo quando abbiamo appreso almeno in parte come essa procede nel dar forma alle sue opere"

J.W. Goethe, Introduzione ai "Propilei" |

||||||||||||||||||||

|

Lo zoologo credeva di poter offrire all'estetica e all'arte del suo tempo nuovi stimoli, ispirati alle costruzioni di una natura che fino ad allora era rimasta celata negli abissi degli oceani o nelle maglie microscopiche della realtà. Il posto centrale che la biologia stava acquistando alla fine dell'800, in qualità di visione del mondo, insieme ai suoi strumenti, come il microscopio, lasciava aperta la possibilità a reciproche influenze tra le scoperte in campo scientifico e il loro utilizzo nelle arti applicate o nell'architettura, soprattutto in riferimento a quel movimento chiamato Art Nouveau, o in Germania, Jugendstil. La scoperta del mondo microscopico marino infatti non entusiasma solo gli zoologi, impegnati in quegli anni in numerose esplorazioni dei fondali oceanici, ma anche alcuni artisti vedono in questo regno una nuova fonte d'ispirazione e una possibilità di esprimere, per esempio attraverso l'oscillare senza tempo della medusa, l'aspetto dinamico e originario della vita. La conoscenza della natura e delle sue leggi, infatti, si presentava in quegli anni come un possibile veicolo di rinnovamento estetico.

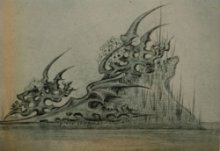

Artisti come Hermann Obrist, Constant Roux e René Binet s'ispirano così, in maniera più o meno ricostruibile, alle Kunstformen der Natur di Haeckel, considerata da molti la "Bibbia dell'Art Nouveau", per illustrare la natura come slancio vitale, evoluzione, crescita e sviluppo ritmico. Verso la fine dell'800 si sviluppa così "un romanticismo biologico" (Schmutzler, 1966) che mette al centro della sua indagine lo studio di quel multiforme e sfuggente regno di organismi compresi tra i vegetali e gli animali, studiato dalla zoologia marina e colto come traccia arcaica e memoria del pre-umano e del semi-animale. Nel loro aspetto primitivo e attivo gli strati inferiori della natura diventano per artisti e scienziati icone dell'elemento originario e indistinto della vita in grado di esprimere l'evoluzione biomorfica dei viventi, al di là della mera imitazione delle loro strutture per oggetti e decorazioni della produzione artistica e industriale. Gli abitanti degli abissi marini, invisibili come i radiolari, o visibili come le meduse, infatti, simboleggiavano ad architetti, pittori e decoratori della fine del secolo un mondo primordiale, governato da leggi ritmiche e da forze di crescita originarie e primigenie capaci di risvegliare la loro fantasia e il loro senso per l'ornamento organico, aiutandoli anche a creare una bio-logica, un nuovo stile. Anche l'arte quindi, come la scienza, prova a comprendere la legge naturale e lo fa per immagini, cogliendo plasticamente in una forma visibile, la natura naturans, l'aspetto metamorfico e produttivo della natura, il fluire sotto la pagina e la tela che ne completa in modo estetico la conoscenza teorica e deduttiva. Goethianamente, l'arte diventa una possibilità di conoscere come produce la natura, fondandosi a sua volta sullo studio approfondito degli organismi naturali. Con una fantasia zoologica l'uomo può cogliere ancora il pulsare di una vita primordiale, nascosta nei mari, svelando quell'inconscio ottico che ci interroga attraverso gli ingrandimenti al microscopio: queste immagini dischiudono infatti, come dice Benjamin, mondi iconici nuovi in grado di fornire inediti atlanti su cui esercitare le nostre capacità analogiche. Obrist fu uno degli artisti jugendstil più influenzato dalle contemporanee ricerche naturalistiche, come traspare dai motivi vegetali scelti per decorare l'arazzo del 1895, simili ai tentacoli della medusa raffigurata nella tavola 18 delle Kunstformen. Fluttuanti nel mare e intenti ad assorbire il nutrimento dall'ambiente circostante, questi tentacoli ricordano il brulicare della vita, il ramificarsi delle forme plastiche della natura, poiché l'artista monacense, come Haeckel, è affascinato dal mondo sommerso, trasformando la medusa in un simbolo del movimento oscillatorio, dell'espansione e della contrazione del cosmo.

Ciò che interessa è la dinamica della natura, le spirali della vita, per cui l'artista rende visibili le leggi che regolano la formazione degli organismi, come nel disegno di Obrist qui riportato, che ricorda le strutture porose delle spugne e le architetture silicee dei radiolari.

Se da una parte Haeckel fornisce agli artisti dell'Art Nouveau una grande quantità di forme sconosciute a cui potersi ispirare, dall'altra il suo stile figurativo è profondamente influenzato dalle modalità espressive di questo movimento. Lo zoologo infatti stilizza le forme viventi e riduce gli organismi a decorazioni organiche all'interno di un'opera naturalistica che aspira invece a essere scientifica e obiettiva. La natura rappresentata in queste immagini sembra produrre come un artista della fine dell'800, presentando gli animali marini come ornamenti già pronti all'uso: le due meduse raffigurate nelle tavole 38 e 28 delle Kunstformen, per esempio, furono utilizzate dallo scienziato per ornare i soffitti della sua residenza a Jena, chiamata naturalmente Villa Medusa.

La natura diventa arte e l'arte natura, senza poterle distinguere fra loro in modo certo: i preparati biologici sono trasfigurati in opere artistiche perché nell'universo figurativo di Haeckel la natura crea alla maniera dell'Art Nouveau, esprimendosi attraverso l'uso dei colori, l'arabesco e l'ornamento, come mostrano queste meduse, con la loro struttura fragile, liquida, indeterminata e fluttuante, simbolo della vita primordiale e delle sue linee ondulate.

In un momento in cui la produzione artigianale e industriale era in aumento e alla ricerca di nuovi motivi, le Kunstformen der Natur furono quindi per gli artisti un vero e proprio serbatoio di modelli inediti da imitare, visto che l'indeterminazione di quegli organismi intermedi li rendeva adatti a essere manipolati e riutilizzati in molteplici forme: da accessori come bicchieri, lampade e lampadari a intere costruzioni come la monumentale porta d'entrata in ferro della Paris Weltausstellung del 1900, progettata dall'architetto René Binet, ispiratosi per l'occasione alla forma del radiolare Clathocranium reginae della tavola 31.

Nel 1902 sempre Binet pubblicò gli Esquisses Decoratives, opera corredata da numerose tavole illustrate, ispirate direttamente alle Kunstformen der Natur, trasformando le forme naturali disegnate dallo zoologo in forme architettoniche e ornamentali. E così dagli organismi scoperti dall'evoluzionista Binet ottenne decorazioni per capitelli, sedie, sbarre, mosaici, torri, lanterne, tappeti e orologi, riscuotendo l'approvazione dello stesso Haeckel. Le rose raffigurate nella tavola Rosace, per esempio, furono ricavate dalle spugne calcaree e dai talamofori, mentre i coralli della tavola 9 furono probabilmente i modelli per la tavola Lustre electrique, raffigurante vari tipi di lampade:

Ancora nel 1910, quando visitò il nuovo Museo oceanografico di Monaco, Haeckel si compiacque di trovarvi i soffitti pitturati con dei motivi tratti dal suo libro, insieme a un lampadario in vetro, opera di Constant Roux, ispirato alla Discomedusa osservata durante il suo viaggio in Insulindia e raffigurata nella tavola 88, a dimostrazione della vasta influenza che lo zoologo esercitò su alcuni artisti tra la fine dell'800 e i primi anni del '900. Se si guarda la litografia si può comunque notare come già il biologo aveva presentato sotto forma di lampadario le sembianze di questo animale marino, i cui tentacoli assomigliano a tintinnanti gocce di cristallo appese al soffitto.

Anche il salone d'onore del museo era illuminato da una lampada di cristallo a forma del radiolare Haeckeliana Porcellana, sempre opera di Constant Roux.

Attraverso le Kunstformen der Natur si sviluppa dunque un pensiero visuale che permette di gettare lo sguardo nella natura, percepita come fenomeno intrinsecamente estetico, nel senso di artistico e sensibile: chi guarda queste tavole contempla la natura e conosce la sua legge grazie a simboli dell'evoluzione, cogliendone anche l'aspetto artistico, a partire dagli stadi più primitivi e indefiniti della vita. Grazie a queste immagini l'osservatore è così introdotto a un concetto di forma visibile, sospeso tra arte, natura e scienza.

|

||||||||||||||||||||

|

|

|

Riferimenti bibliografici

|

|

Barsanti, G., La scala, la mappa, l'albero, Sansoni editore, Firenze 1992.

Bataille, G., "Il linguaggio dei fiori" (1929), in Documents, Dedalo libri, 1974. Benjamin, W., "Novità sui fiori", in Ombre corte. Scritti 1928-1929 (a cura di G. Agamben), Giulio Einaudi Editore, Torino 1993. Goethe, J. W., Scritti sull'arte e sulla letteratura, a cura di S. Zecchi, Bollati Boringhieri, Torino, 1992. Id., Viaggio in Italia, tr. it. E. Castellani, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1993. Id., La metamorfosi delle piante, a cura di S. Zecchi, Ugo Guanda, Parma 1999. Id., Gli scritti scientifici. Morfologia II: zoologia, volume 2, a cura di E. Ferrario, Il Capitello del Sole, Bologna 1999. Haeckel, E., Kunstformen der Natur. Supplement-Heft, Verlag des Bibliographischen Instituts, Leipzig und Wien 1904; ristampa Kunstformen der Natur, con introduzione di R. P. Hartmann e due saggi di O. Breidbach e I. Eibl-Eibesfeldt, Prestel Verlag, München 1998. Forme artistiche della natura, traduzione italiana del Prof. Daniele Rosa, Utet, Torino 1900. Id., Natürliche Schöpfungsgeschichte, Georg Reimer, Berlin 1868. Storia della creazione naturale, traduzione italiana del Dott. Daniele Rosa sull'ottava edizione tedesca col consenso dell'autore, con prefazione di Michele Lessona, Utet, Torino 1892. Kockerbeck, C., Ernst Haeckels "Kunstformen der Natur" und ihr Einfluß auf die deutsche bildende Kunst der Jahrhundertwende, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 1986. Mann, R., Ernst Haeckel, Zoologie und Jugendstil, in «Berichte zur Wissenschaftsgeschichte», Band 13 (1990), pp. 1-11. Moiso, F., Goethe tra arte e scienza, Lezioni dell'anno accademico 2000-2001 presso il dipartimento di Filosofia dell'Università Statale di Milano, Cuem, Milano 2001. Schmutzler, R., Art Nouveau, tr. it. Q. Maffi ed E. Luppis, Il Saggiatore, Milano 1966. Sternberger, D., Jugendstil, tr. it. M. Bistolfi, Il Mulino, Bologna 1994. |

|

|